La Clepsydre

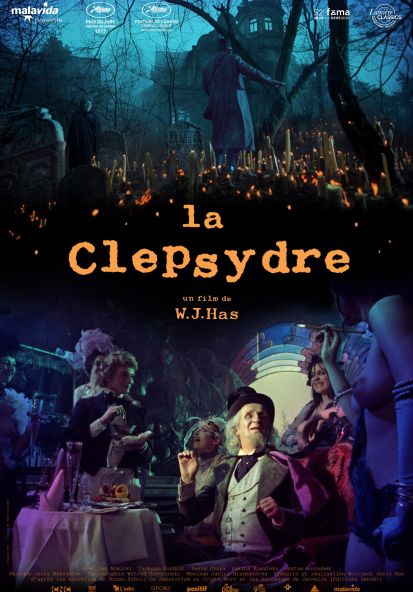

LA CLEPSYDRE de Wojciech J. Has (1973) - CineClub NOCTURAMA vendredi 28 novembre à 21H15 ! Version restaurée 4K !

Jozef vient voir son père en traitement dans un sanatorium, mais l'établissement médical qu'il découvre est un vaste palais lugubre, rongé par la vermine et tapissé de toiles d'araignées où le temps et l'espace sont comme pris dans un vertigineux tourbillon. Le Dr. Gotard lui explique que le temps y a été comme retardé. Ne comprenant rien à ce discours, Jozef s'aventure dans la vaste demeure et voit apparaître son double.

Réalisateur d'une oeuvre naviguant entre baroque et onirisme, célèbre pour son adaptation du Manuscrit trouvé à Saragosse (1965), W. J. Has fascine public et critique avec cette expérience hypnotique, adaptant deux oeuvres de Bruno Schulz : Le Sanatorium au croque-mort et Les Boutiques de cannelle. Désir d'expérimentation sans limite, jeu virtuose sur les strates du temps et de la conscience, La Clepsydre est un film qui a révolutionné le cinéma.

Film labyrinthe, voyage initiatique, expérience sensorielle, théâtre de marionnettes, musique hypnotique, au carrefour de Fellini, Tarkovski et Visconti, inspiration majeure de Lynch. L'un des sommets de l'oeuvre de Wojciech Has dans une sublime copie restaurée !

LA CLEPSYDRE chef-d’œuvre ultime de Wojciech Has !

Wojcieh Has, mort en 2000, à l’âge de 75 ans, a été injustement effacé de la mémoire collective occidentale en faveur des Skolimowski ou Wajda. Pourtant, dans les années 60, il fut indéniablement l’un des maîtres d’un cinéma polonais en pleine ébullition, dont chaque film apportait une pierre à l’édifice, attendu par un public d’aficionados nourri à ses délires dont le plus célèbre demeure Le manuscrit trouvé à Saragosse (1965), l’une des œuvres cultes de Martin Scorsese, aux délires picaresques épatants. Le succès du Manuscrit est d’une façon aussi mérité qu’usurpé quand on découvre La Clepsydre qui est probablement l’œuvre définitive de Has, prix du Jury à Cannes en 1973, une année d’un cru formidable, puisqu’y étaient sélectionnées des œuvres phares comme L’Épouvantail, La Méprise, La Grande bouffe, La Maman et la putain, La planète sauvage… Ingrid Bergman était présidente du Jury.

Puisant initialement son inspiration dans une forme de naturalisme, la filmographie de Has s’est vite libérée du joug du réel (Les adieux, Chambre communes, L’or de mes rêves) pour virer dans l’onirisme, sentencieux pour certains, poseur pour d’autres, dans le cas de La Clepsydre éblouissant. L’auteur n’avait-il pas démarré sa carrière avec Le nœud coulant, drame inoubliable décrivant les dernières heures d’un alcoolique, premier film salué pour sa maîtrise exceptionnel, avant de connaître une reconnaissance internationale avec l’enchâssement de récits du Manuscrit ? On ne peut s’empêcher d’évoquer ensuite, l’œuvre de transition que fut en 1970 La Poupée, pendant polonais de Citizen Kane, classique de la littérature polonaise à la Zola, que le cinéaste particulièrement inspiré détourna en fable poético-onirique. Une splendeur.

Ce glissement progressif vers l’abstraction allait atteindre un paroxysme avec La Clepsydre, pierre angulaire de sa filmographie, pour laquelle il bénéficia du plus grand budget de l’histoire du cinéma polonais, une somme considérable pour débrider son imaginaire, en s’appuyant sur des décors foisonnants inenvisageables à notre époque. C’est ainsi qu’il ira jusqu’à reconstruire un village de la Galicie d’avant-guerre ou de faire de l’intérieur d’une synagogue l’aboutissement d’une rue qu’une caméra suit jusqu’à cette surprenante enclave. Ce pont d’or était exceptionnel pour un cinéma de l’expérimentation et non du divertissement, qui lui prit pas moins de cinq années de développement.

Picturalement sublime, thématiquement éprouvante dans sa composition de nature morte où l’homme, la femme, l’enfant ne sont plus que des figures inertes figées dans l’horreur, cette introduction assène le spectateur d’un sentiment d’épouvante et imprègne ces premiers instants qui nous invitent au statut de témoin-passager au cœur de cette rame fantôme que la restauration des éditions vidéo récentes a permis de mieux décrypter. Similairement, l’œuvre se clôt par une descente souterraine dans les enfers d’un cimetière illuminé par une rivière de cierges à perte de vue : l’hommage au peuple juif est palpable bien que dans un refus de l’explicite et de l’immédiateté du cinéma historique canonique.Adaptation monumentale de plusieurs nouvelles de Bruno Schulz, regroupées sous le titre du Croque-mort au sanatorium, dont Has va emprunter quelques phrases sans chercher l’impossible fidélité au matériau d’origine, La Clepsydre a gardé l’étrangeté du recueil, sa complexité fascinante, son refus de se laisser dompter par l’esprit rationnel.

Dans ses strates narratives dans le rejet de la linéarité, l’homme qui vient rendre visite à son père mourant dans un sanatorium, perdu dans un décor déliquescent, va errer dans son propre passé, retrouvant sa mère qui lui parle comme s’il était encore enfant, ou élabore des discussions avec un jeune garçon qui pourrait lui aussi être une représentation de son passé. Mais est-ce si simple ? Aucunement. Le travail de mémoire de l’individu se mélange à celui plus large d’une famille, d’un pays, d’une humanité. Gagnant au visionnage littéraire ou à la relecture cinématographique, l’œuvre profuse peut rebuter par son caractère abscons, et certains, à sa sortie en salle, en 1973 le lui reprochèrent, par son manque de clarté notamment dans sa peinture précise d’une culture hassidique minutieusement déployée à l’écran. Néanmoins, l’amateur d’artefact pelliculaire ne peut ressortir qu’ébloui par cet objet d’art prodigieux dans ses galeries de natures mortes fouillées et tarabiscotées, son foisonnement de décors grandioses et monumentaux (la fin du film restera, dans beaucoup d’esprits, à jamais gravée comme l’une des plus belles jamais tournées). La religiosité y est sublimée, et in fine le joyau brut s’inscrit dans l’unicité.

Placé à sa sortie sous le signe du morbide, le film de Wojciech Has nous renvoie indéniablement à notre mortalité. Le lien au père, aux racines, avec une mélancolie douloureuse, soulignée par une musique sinistre, étrange, déchirante, est fondateur dans le film. Les affiches promotionnelles de l’époque, polonaise et française, signées par l’un des maîtres de l’illustration polonaise, Starowieyski, donnent un bel aperçu de ce que ce long métrage peut offrir aux spectateurs qui ne redoutent pas l’hermétisme. L’accent y est mis sur l’aspect putride des corps rongés par la vieillesse, la maladie, la haine. Impossible de ne pas y voir des liens avec les pogroms d’après guerre, en Pologne. Toutefois, comme la jaquette contemporaine du blu-ray britannique de Mr. Bongo ou de l’édition française DVD de Malavida en ont fait le choix, il est aussi aisé de favoriser un aspect plus grivois, plus généreux du film tiroir ; l’humour avenant de Has, sa représentation généreuse de la femme, quasi fellinienne, tentatrice souvent déshabillée, ont aussi leur place dans le film. C’est même l’un des fils conducteurs de cette œuvre picaresque où s’insèrent des escapades colonialistes dans des décors exotiques branlants, des récits initiatiques avec le rapport charnel à la femme…

Œuvre du rituel religieux mais également du passage à l’âge adulte et aux âges qui font la vie humaine, La Clepsydre s’insinue sans cesse dans les couloirs du temps, traversée par d’innombrables métaphores qui suscitent les interrogations, comme celle du passeur d’âme (le contrôleur du train, intermédiaire qui accompagne le protagoniste à son destin et qui intervient comme guide à plusieurs reprises, les yeux ternes, dépourvu de vie, car il en a trop vu…). Citons aussi ces oiseaux, de paradis ou de morts, d’augure sombre, comme celui qui vole en slow-motion lors du plan initial du film, sur un fond de ténèbres, et qui va nous faire basculer dans la rame du train par un jeu de montage magnifique, audacieux. Sans oublier ses images marquantes d’oiseaux qui se décomposent dans ce qui s’apparente à de véritables cabinets de curiosité…

La Clepsydre, film temps, rongé par les remords, ne fut guère apprécié par les Polonais. Annette Insdorf dans Intimations, the cinema of Wojciech Has (2017) souligne que les autorités y virent une critique politique à l’égard d’institutions délabrées, ou bien une référence à l’expulsion de plusieurs dizaines de milliers juifs polonais en 1968, par le gouvernement. Le rapport compliqué de la Pologne avec son passé n’a d’ailleurs guère évolué depuis.

Curieusement, en France, le film passa inaperçu à sa sortie en salle, malgré un Prix du Jury sur la Croisette où le film fut envoyé au grand dam des autorités polonaises, comme c’est bien souvent le cas, pour les auteurs que le pouvoir aimerait museler. L’époque aussi marquée par les délires visuels de Fellini, Jodorowosky, puis de Zulawski, semblait engranger bien trop d’œuvres obscènes dans leur complaisance au surréalisme abscons.

Toutefois, ce joyau mérite bien l’attention de nos contemporains. Les adeptes du cinéma de l’Est, comme ceux de Béla Tarr ou Andrei Tarkovski, apprécieront ; les spectateurs éblouis par l’expérience d’un Requiem pour un massacre de Klimov, y retrouveront l’ampleur d’une composition picturale sans limite dans ses ambitions. On effleure la quintessence d’une culture du sublime par la dépression, typique également de l’art pictural polonais, notamment dans ses peintures, ses affiches, cette capacité a toujours cultiver les tourments au détriment de l’oxymore, l’art commercial.

Dans un pays comme la France si reconnaissant avec les auteurs qui ont forgé le 7e Art, il est désolant de constater que Wojciech Has, qui fut peu actif après La Clespydre, jusqu’à sa mort, pour des raisons essentiellement politiques, soit aussi méconnu du public contemporain pourtant curieux et ouvert aux expériences cinématographiques uniques.

La ressortie en DVD chez Malavida de ce chef-d’œuvre intemporel est une opportunité à ne pas rater pour célébrer la beauté faite art, aux proportions inimaginables pour nous, spectateurs contemporains, nourris à la fadeur et à la facilité des reconstructions numériques.

Le passé c’est aujourd’hui. Et Wojciech Has, plus que jamais, y tient sa place

-Frédéric Mignard

---

"Œuvre de caractère baroque, fantastique, adaptée de plusieurs récits de Bruno Schulz (...) le résultat d’un travail de mise en scène gigantesque, tant au plan du décor, des costumes, qu’à celui de la caméra et de la direction d’acteurs."

-François Maurin, L'Humanité

"Une fantaisie, une invention merveilleuse (…) Il y a dans ce film, plastiquement superbe, traversé par un humour fou, des séquences éblouissantes. C’est là un film rare à découvrir absolument."

-Michel Nuridsany, Le Figaro

"La Clepsydre est une œuvre éblouissante, l’équivalement cinématographique de toutes les symphonies de Mahler réunies."

-Variety

"Dès son premier plan, La Clepsydre déploie un dispositif vertigineux par l’expérience temporelle à laquelle il nous invite."

-Positif

"Prodigieuse beauté baroque... Un choc émotionnel."

-Le Monde