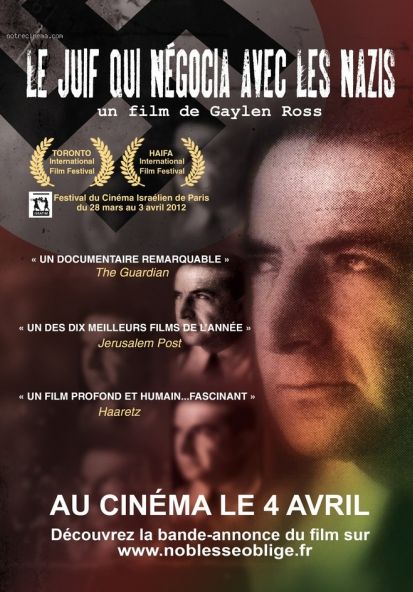

Le Juif qui négocia avec les Nazis

Héros ou traître ? Le Juif qu’on accusa d’avoir collaboré avec les nazis.

Rezso Kasztner, considéré comme le Schindler juif, négocia face à face avec Adolf Eichmann et réussit à sauver 1700 Juifs, convoyés en train vers la Suisse. Ce fut probablement la plus grande opération de sauvetage de ce genre durant la Shoah. Pourtant, en Israël où il avait émigré, Kasztner fut considéré comme un traître, accusé de collaboration lors d’un procès dont le verdict divisa le pays et le marqua à jamais du sceau infamant de « l’homme qui vendit son âme au diable ». Il fut finalement assassiné à Tel Aviv en 1957 par des militants d’extrême droite. Dans ce film produit, entre autres par Andrew Cohen, la réalisatrice américaine Gaylen Ross raconte cette histoire de meurtre, d’intrigue et d’héroïsme au travers des efforts désespérés de la fille unique de Kasztner pour réhabiliter son père, et du témoignage de l’un des assassins, qui rompt pour la première fois le silence sur cette nuit où il appuya sur la détente et tua le Juif qui négocia avec les nazis.

Projection en présence de la réalisatrice Gaylen Ross et d'un survivant, Lasdislau Löb, auteur du livre «L'Affaire Kasztner: Le Juif qui négocia avec Eichmann».

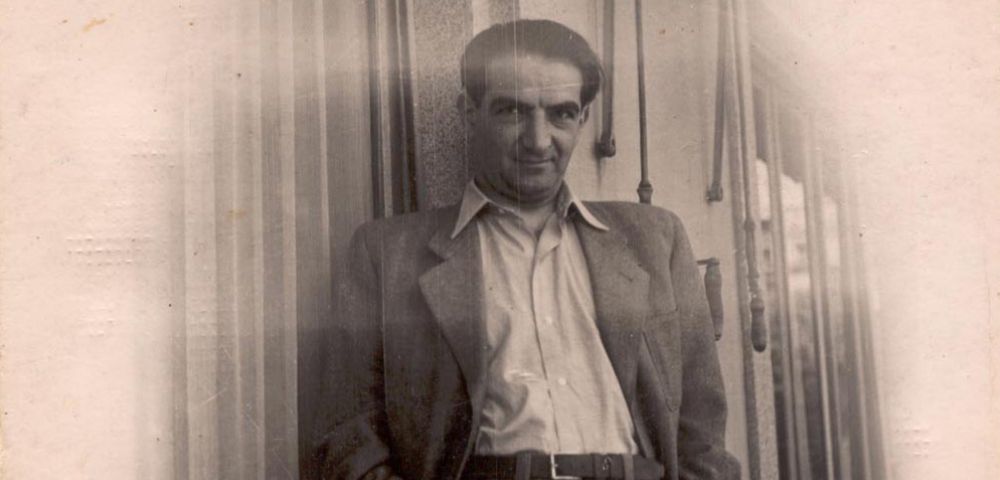

Il arrive, selon l'expression consacrée, que la réalité dépasse la fiction. C'est le cas de l'affaire Kasztner, que ce film, réalisé en 2008 par l'Américaine Gaylen Ross, a le mérite de faire découvrir au plus grand nombre. Celle-ci se noue le 19 mars 1944, lors de l'invasion de la Hongrie par les troupes allemandes. Les nazis, soutenus par un gouvernement collaborationniste, y déportent les juifs avec une célérité jamais atteinte, quatre cent cinquante mille d'entre eux étant déportés à Auschwitz en deux mois. C'est le moment où Rezso Kasztner, un journaliste juif de 38 ans, entre dans l'Histoire. Il est, depuis janvier 1943, un des cofondateurs du Comité d'aide et de secours, une structure communautaire qui offre assistance aux juifs persécutés.

D'obédience sioniste et socialiste, ce comité se démarque par son activisme des représentants officiels du judaïsme hongrois, tétanisés par la tragédie. Kasztner, lui, n'hésite pas : il négocie directement avec les nazis, à commencer par le plus éminent d'entre eux : Adolf Eichmann. Plusieurs marchés, proprement hallucinants (dix mille camions fournis par les Anglais à l'armée allemande contre un million de juifs libérés), sont évoqués. Ils capoteront, à l'exception de l'accord passé pour le sauvetage d'un convoi de 1 684 déportés qui rejoindra la Suisse contre le paiement d'une rançon de 1 000 dollars par tête.

Cette transaction, rarissime sinon unique dans les annales de l'extermination, coûtera pourtant à Kasztner son honneur et sa vie. Emigré en Israël, celui-ci occupe en 1952 la fonction de porte-parole du ministère du commerce et de l'Industrie dans le gouvernement travailliste de David Ben Gourion. Un an plus tard, le voici mis en cause par Malchiel Gruenwald, un obscur folliculaire obnubilé par les remugles de l'Histoire. La charge est rude. Il accuse Kasztner tout à la fois d'avoir composé la liste des juifs du train en privilégiant les notables et sa propre famille, d'avoir sciemment caché au reste de la communauté le sort funeste qui l'attendait, de s'être enrichi personnellement dans cette opération, d'avoir enfin, après la libération, témoigné en faveur de certains officiers nazis avec lesquels il avait négocié.

Haïm Cohen, le procureur général d'Israël, conseille alors au gouvernement d'intenter un procès en diffamation aux côtés de Kasztner. Ce qui devait être une affaire de routine va pourtant se retourner contre le plaignant, et se transformer dans un des plus grands procès politiques de l'histoire israélienne, et aussi le premier à remettre sur le devant de la scène la question épineuse du rapport de l'Etat d'Israël (patrie reconquise des juifs combattants) à la Shoah (no man's land des juifs victimisés). L'habile artisan de cette instrumentalisation se nomme Shmuel Tamir. Il est l'avocat de Gruenwald, mais également un partisan du Herout, le parti de la droite nationaliste dirigé par Menahem Begin, qui voit en ce procès une occasion de porter des coups à l'establishment travailliste au pouvoir.

Au terme de dix-sept mois de procédure, le juge Benjamin Halevi, dans un verdict qui comporte 300 pages, disculpe de fait Gruenwald et accuse Kasztner d'avoir "vendu son âme au diable". Cette terrible sentence, qui le désigne comme un collaborateur, en fait l'un des hommes les plus haïs d'Israël. A tel point que le 3 mars 1957 un jeune activiste d'extrême droite, Zeev Eckstein, l'assassine en pleine rue à Tel-Aviv. Un an plus tard, la Cour suprême israélienne, saisie en appel, annulera le jugement et lavera Kasztner de la plupart des accusations portées contre lui. La mémoire de cet homme n'en continue pas moins d'occuper en Israël, jusqu'à aujourd'hui, un purgatoire entretenu par les nombreuses zones d'ombre qui subsistent autour de lui.

Parmi celles-ci : pourquoi Kasztner a-t-il démenti, lors de son procès, qu'il avait témoigné en faveur des officiers nazis ? Ce mensonge couvrait-il l'aval des autorités sionistes et leur implication dans ces négociations ? Quant à son assassin, agent infiltré des services secrets au sein de l'extrême droite, libéré de prison dès 1964, faut-il le croire lorsqu'il prétend avoir été retourné par l'idéologie qu'il était censé combattre ? Faut-il porter davantage crédit à sa version de l'assassinat, selon laquelle la balle qui a tué Kasztner provenait d'un tireur embusqué ? Ces questions jalonnent le film très documenté de Gaylen Ross, mais n'en épuisent pas la substance. Car la réalisatrice ne se contente ni de son travail d'enquête, ni des supputations qu'elle suscite. Elle fait de son film un acteur de l'Histoire, en convainquant à la fois la fille et la petite-fille de Kasztner, mais aussi bien son assassin, non seulement d'y témoigner, mais de se rencontrer pour la première fois.

Ce "scoop" qui confine à la télé-réalité est le point d'orgue d'une mise en scène qui ne lésine pas sur les moyens de captiver le spectateur, depuis le suspense qui gouverne son récit jusqu'à la reconstitution du crime sur fond musical emphatique, en passant par un happy end tiré par les cheveux. L'affaire Kasztner, suffisamment tragique, n'en demandait pas tant. Reste une enquête impressionnante et une histoire forte, dont on aurait aimé que les nombreuses hypothèses, ainsi que les implications politiques, soient davantage passées au filtre de l'expertise historienne.

Jacques Mandelbaum, Le Monde

Après Schindler, Kasztner. Une autre histoire vraie, encore plus folle, racontée dans le sidérant documentaire de l'Américaine Gaylen Ross, Le Juif qui négocia avec les Nazis : Rezso Kasztner, juif hongrois, a sauvé pendant la guerre 1684 déportés. Ce film trépidant, passionnant, dérangeant, s'ouvre sur le témoignage de ce tueur, sans doute manipulé par les services secrets israéliens, aujourd'hui un vieil homme. La réalisatrice va l'amener progressivement à rencontrer la fille de sa victime, plus très jeune elle non plus, dans un voyage au cœur des zones les plus sensibles et douloureuses d'Israël. Héros ou collabo? Kasztner a été réhabilité par la Cour suprême, mais son histoire divise toujours autant les Israéliens. Que pouvait-on faire pour sauver les déportés, et à quel prix? Une question qui n'en finira jamais de hanter les consciences.

Le Parisien