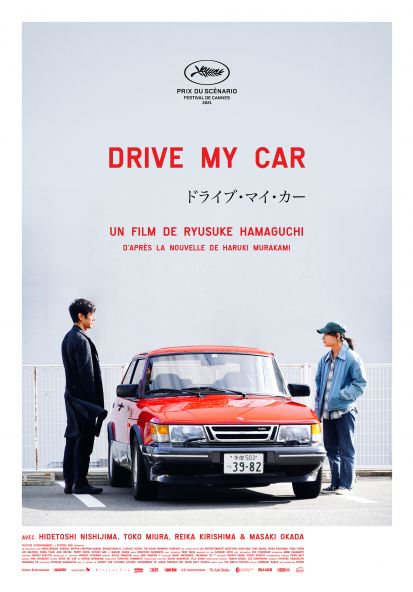

Drive my car

Alors qu’il n’arrive toujours pas à se remettre d’un drame personnel, Yusuke Kafuku, acteur et metteur en scène de théâtre, accepte de monter Oncle Vania dans un festival, à Hiroshima. Il y fait la connaissance de Misaki, une jeune femme réservée qu’on lui a assignée comme chauffeure...

Prix du scénario au Festival de Cannes 2021 !

En lien avec : Date limite

Un metteur en scène et sa jeune chauffeuse. Leurs échanges, de plus en plus intimes, les confrontent au passé, réparent leurs blessures. Splendide.

« Dans une vie antérieure, elle était une lamproie. Ni poisson ni anguille. Ne se nourrissant pas de parasites comme les autres lamproies mais suçant les cailloux avec sa bouche ventouse. Elle maigrissait de jour en jour. » Cette étrange évocation renvoie à une femme sachant elle-même raconter des histoires. C’est ce qu’elle fait, à son mari, juste après l’amour. Érotisme et mystère nimbent l’ouverture de Drive My Car, qui s’annonce d’emblée sous des auspices captivants. La femme est scénariste, elle travaille pour la télévision. Son mari est acteur et metteur en scène de théâtre. En quelques scènes, denses et limpides, l’amour qui lie ce couple paraît indiscutable. Leur lien est profond, renforcé par une épreuve qu’ils ont su surmonter. Peu après pourtant, le mari surprend sa femme dans les bras d’un autre, sans que celle-ci le sache. Il garde pour lui la terrible révélation. Mais un drame survient, qui serre davantage le nœud d’incertitude et de jalousie en lui.

Mensonges, long travail de deuil, tristesse… Assurément le sujet du film n’est guère souriant. Et pourtant quel plaisir, quelle volupté de suivre les méandres de cette construction sophistiquée, où plusieurs destins s’entrecroisent. Comme son titre le suggère, Drive My Car (littéralement « conduis ma voiture » ) donne à voir la route. En l’occurrence des trajets romanesques, un cheminement au sens large, autant géographique que mental. Un moment, dans le cadre d’un festival, le mari part travailler à Hiroshima où il a accepté de monter Oncle Vania. Il a demandé à loger assez loin du centre culturel abritant le théâtre, pour avoir le temps durant ses allers-retours de s’imprégner des répliques du texte de Tchekhov, en les écoutant à partir d’une cassette. Le festival lui a assigné une jeune chauffeuse, casquette vissée sur la tête et air renfrogné, qui parle peu mais conduit tout en douceur, depuis son adolescence chaotique où elle a a appris à rouler, la peur au ventre, pour ne pas réveiller sa mère schizophrène, sur la banquette arrière. Entre la conductrice et son passager, de milieux et d’âges différents, une relation inédite s’instaure, ni amitié ni amour, sur la base d’échanges de plus en plus intimes.

Se laisser transporter, au sens propre comme au figuré, pour mieux affronter le passé, pour tenter de déchiffrer des secrets et des actes refoulés, mais aussi pour viser un horizon moins pesant, une possible reconstruction de soi. Voilà à quoi nous invite ce nouveau film splendide de Ryūsuke Hamaguchi, auteur japonais majeur, prix du scénario au Festival de Cannes 2021 après avoir été sélectionné en compétition, il y a trois ans, avec Asako I & II , variation subtile sur le Vertigo de Hitchcock. La durée de trois heures n’est aucunement un handicap, tant Drive My Car , adaptation libre d’une nouvelle de Haruki Murakami (1) , est riche, réservant maints épisodes, maintes trajectoires. Comme celle de ce jeune comédien, faux timide et vrai cynique, don Juan pour le moins trouble, qui surgit, disparaît et réapparaît.

Parce que les défunts occupent une place de choix ici, Drive My Car semble souvent au bord du surnaturel. C’est une hantise douce et triste, qui échappe à l’ordinaire, en donnant accès au monde intérieur des personnages. L’écoute compte autant que la parole, dans ce film où chacun raconte des histoires, se confie ou répète des scènes de théâtre. Lors d’un casting qu’il fait passer, le metteur en scène choisit une actrice qui s’exprime en langue des signes. Moment de pure intensité, que de la voir parmi ses partenaires faire honneur aux mots de Tchekhov. Ses mains qui tracent des arabesques rejoignent l’écriture. Elles aussi réparent les blessures et soulèvent un peu le voile obscur de l’existence.

Jacques Morice, Télérama

(1) Dans le recueil Des hommes sans femmes (éd. Belfond, 2017).