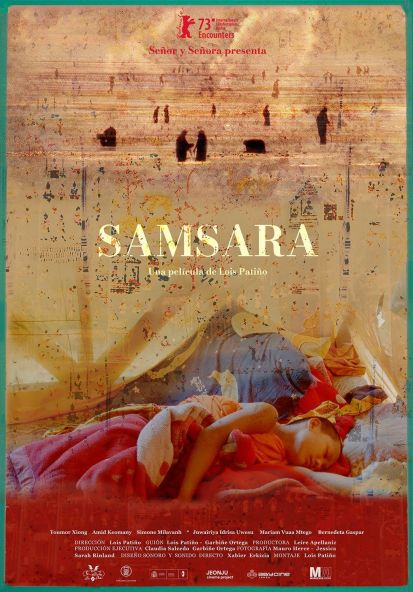

Samsara

SAMSARA est une histoire scindée en deux : deux continents, deux communautés, deux systèmes de croyances, deux ensembles d’expériences et de vies intérieures. Entre les deux mondes, nous effectuons un parcours sensoriel, tout en lumière et en son. Il est seulement demander au spectateur de fermer les yeux et de faire le voyage.

Au Laos, un jeune homme nommé Amid s'occupe d'une femme mourante. Il navigue sur le fleuve Mékong. Un jour, il rencontre un moine novice, Bee An, qui pose des questions sur le livre qu'il a entre ses mains. Amid explique qu'il porte le Bardo Thödol, Livre des Morts Tibétains, et qu'il le récite à cette femme. C'est "un livre que quelqu'un doit vous lire", dit Amid. Il revient vers la femme et la voit dire adieu à ses affaires. La vie d'adulte d'Amid commence là où celle de la femme touche à sa fin. Il fait couler de l'eau sur sa main pour la réveiller. "Que puis-je faire", lui lit Amid, "maintenant que je suis mort ?". Avec un groupe de moines du temple de Bee An, Amid voyage en aval jusqu'aux cascades de Kuang Si. Pendant que là-bas, la femme décède.

Une autre goutte d’eau, une autre main. L'histoire nous transporte en Tanzanie, où une jeune fille nommée Juwairiya se réveille et apprend qu'un chevreau est né. Elle l'appelle Neema, « bénédiction » en arabe. Juwairiya vit avec sa famille à Uroa, un village sur la côte Est de Zanzibar. Les femmes y ramassent les algues et en font du savon. Les hommes pêchent. La grand-mère de Juwairiya explique « La vie est un changement permanent ».

--

NOTE D'INTENTION DU RÉALISATEUR

SAMSARA approfondit certaines constantes que j'ai explorées dans mon travail : la réflexion sur la relation entre l'être humain et le paysage, un intérêt anthropologique porté notamment sur le mythique, le spirituel, ou la volonté d'emmener le spectateur dans un monde intime et une expérience méditative. Dans mes films précédents, j'ai développé des concepts qui tendent à "vider" l'image, comme la distance, la durée d'immobilité. Les figures humaines de ces films apparaissent très distantes ou paralysées, suggérant une disparition, une dilution de l'être humain dans le paysage. Dans SAMSARA, je continue de travailler à partir du concept freudien de « sentiment océanique » : avoir le sentiment de faire partie du tout, comme la goutte d'eau est une partie indivisible de l'océan ; une idée de communion spirituelle également présente dans le concept d'illumination bouddhiste que ce projet explore.

Dans SAMSARA, je voulais aller plus loin dans ce "vidage" de l'image et explorer plus profondément l'idée et la représentation de l'invisible au cinéma. C'est alors qu'est venue l'idée de faire un film qu'il faut regarder les yeux fermés. Je voulais que l'expérience cinématographique soit plus proche du méditatif, et que le théâtre devienne un espace de méditation collective. D'autre part, je m’intéresse à la multiplication de l'image provoquée par les mouvements de fermeture des yeux. De cette façon, le son évoquera des images différentes pour chaque spectateur. Cela permet également une expérience perceptive singulière dérivée du fait que c'est la paupière, imbibée de lumière, qui devient l'écran. Le Livre des Morts Tibétains - une description détaillée de ce que nous trouverons dans l'au-delà - m'a semblé le sujet idéal pour développer cette proposition cinématographique des yeux fermés, car il s'agit d'un espace spectral, où l'évanescent et le fugace acquièrent une plus grande présence.

Lois Patiño, 2023

Avertissement : Certaines séquences avec lumières clignotantes peuvent affecter les personnes photosensibles et notamment les personnes épileptiques.