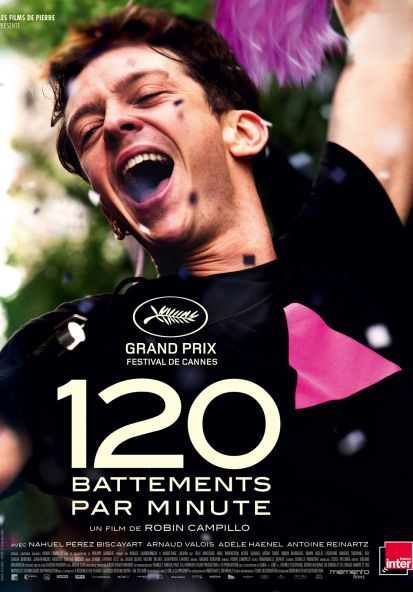

120 Battements par minute

Début des années 90. Alors que le sida tue depuis près de dix ans, les militants d'Act Up-Paris multiplient les actions pour lutter contre l'indifférence générale. Nouveau venu dans le groupe, Nathan va être bouleversé par la radicalité de Sean.

120 BPM, comme le tempo de la house music, bande-son émergente de la communauté gay au plus fort des années sida. Et comme le cœur battant de ce film sur des hommes et des femmes contraints de regarder la mort en face quand la société autour d'eux baissait les yeux. Un cœur militant, souffrant, aimant.

Robin Campillo s'inspire de ses souvenirs de membre d'Act Up et retrace le combat du mouvement au début des années 1990, époque de déni où il était urgent d'alerter les consciences, de dénoncer l'inertie des pouvoirs publics et d'accélérer la recherche. Le récit comporte quatre types de scènes. Les RH (réunions hebdomadaires) en amphi pour échanger et décider des actions à venir. Les actions, surnommées "zaps" : manifs, distributions de capotes dans les lycées ou happenings musclés auprès des institutions et labos pharmaceutiques. La relation intime à la maladie à travers le couple formé par le séropo Sean, conscience queer et furibarde du groupe (Nahuel Pérez Biscayart, prochain césar de la révélation masculine), et le séronégatif Nathan, nouveau venu qui fait tourner les têtes (Arnaud Valois, parfait). Et les parenthèses nightclubbing.

Pour autant, le film échappe à toute conceptualisation. Il progresse de manière vivante, balance du collectif à l'individu, de la lutte à la solitude, de l'euphorie à l'accablement, et se métamorphose sans cesse. Comme si Campillo avait trouvé le sujet qu'appelaient ses motifs de prédilection – l'agora ("Entre les murs", dont il fut le scénariste et le monteur), les vivants qui se savent morts ("les Revenants"), les laissés-pour-compte qui s'invitent chez les tenants du pouvoir ("Eastern Boys").

Que les compagnons de lutte s'écharpent joyeusement autour des slogans à adopter ("Sida : on meurt, l'indifférence demeure", "Du latex pour mon gros sexe ; des molécules pour qu'on s'encule") ou que la mort vienne les cueillir, le cinéaste filme à la bonne distance. Il réussit des scènes d'amour impossibles, dont une masturbation sur un lit d'hôpital. Et s'offre de fugaces mais puissantes envolées lyriques : particules de poussière flottant dans l'air telles des vies en suspens, vision de Paris traversé par un fleuve rouge vif, artère contaminée d'un corps social impuissant face à la maladie qui se propage, renvoyant au projet fantasmé par Act Up de verser du faux sang dans la Seine…

Grand prix du jury, ce film moderne, politique et bouleversant n'a pas eu, à Cannes, la palme d'or qu'on espérait. Qu'importe. Il tient désormais à chacun d'en faire le grand film populaire qu'il doit être avant tout.

Nicolas Schaller, Le Nouvel Observateur